当期目录

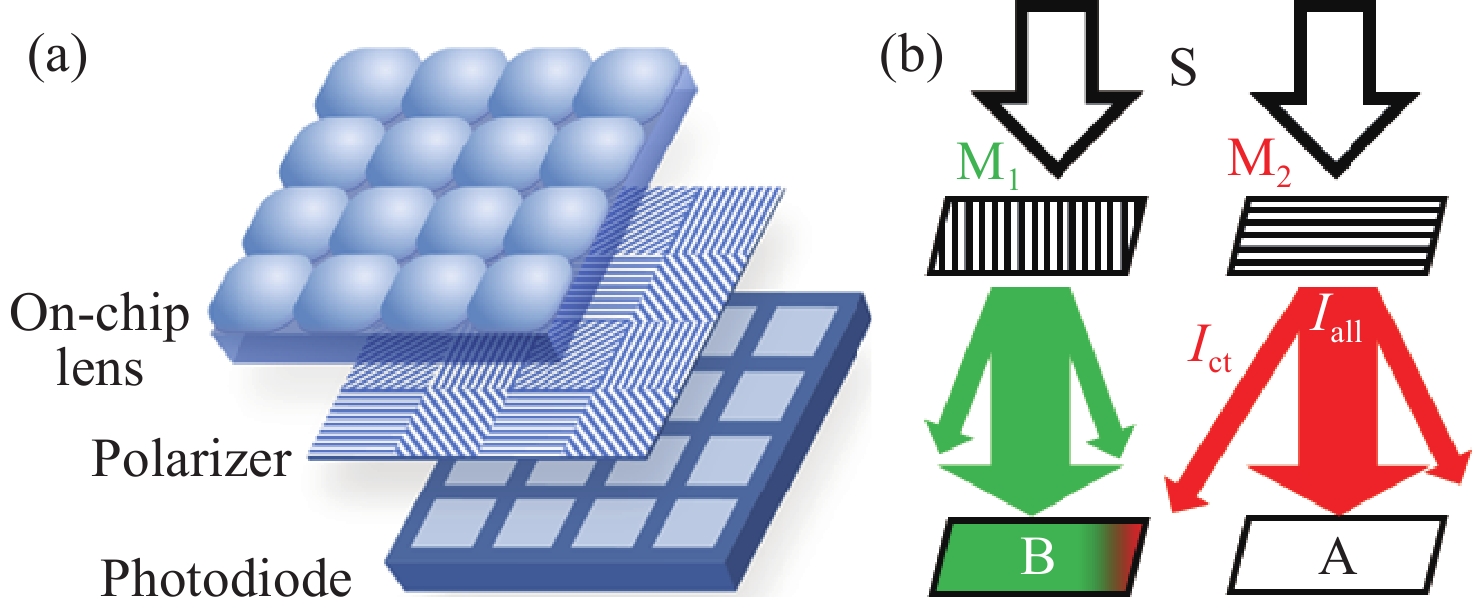

分焦平面偏振相机是一种应用广泛的集成化偏振成像系统,微偏振片阵列的像素间串扰是此类偏振成像系统特有的干扰因素,且串扰光强随入射光偏振特性的变化而改变,在目标偏振信息测量时会引入误差。本文回顾了偏振串扰模型的发展历程,将相关研究中涉及到的影响串扰的全部因素进行了归纳。以感光芯片参数和光学系统参数为系统关键因素,讨论了相机应用过程中的串扰原因-结果模型以及与时间噪声的关系,分析了串扰导致的各像素检偏参数的变化结果,重点总结了串扰的因素相关性、实验可重复性、误差随机性和参数可标定性,并对串扰模型的未来发展趋势进行了展望。

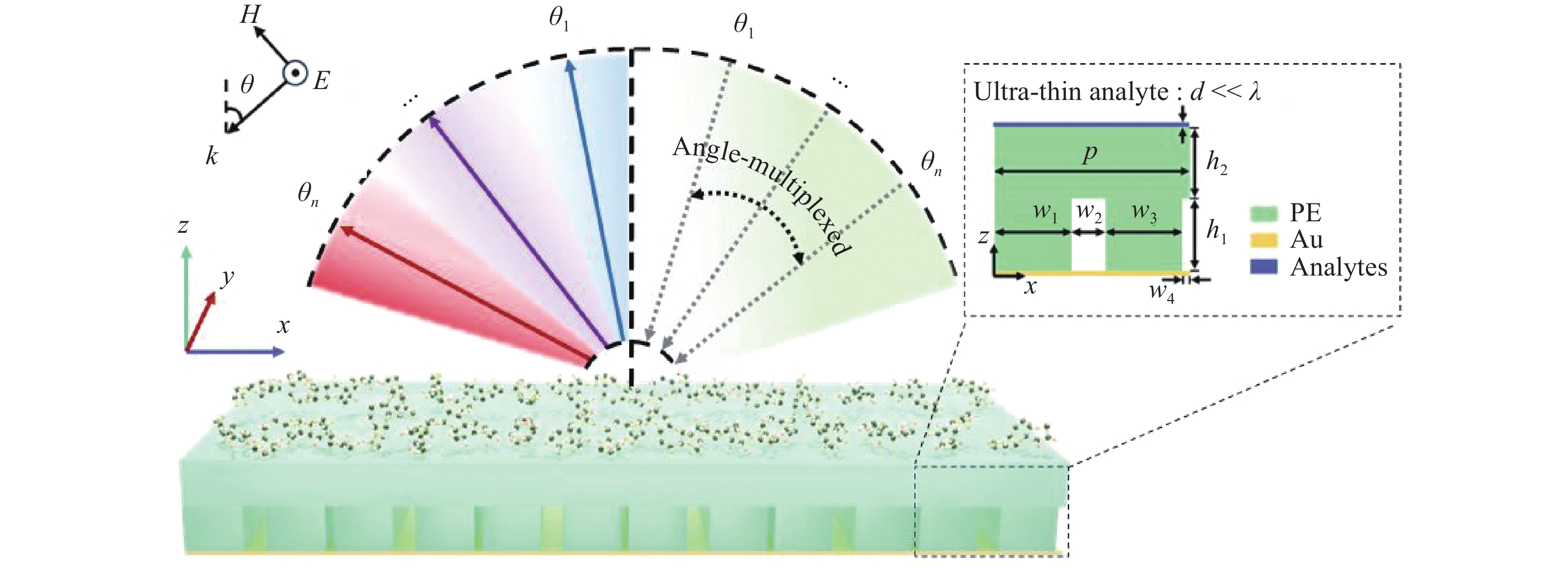

太赫兹分子指纹谱是一种非常有潜力的无标记检测方法,可以对微量甚至痕量样品进行检测。然而太赫兹波的波长远远大于待测分子的尺寸,导致波与痕量物质之间的相互作用较为微弱,需要额外结构来增强样品对电磁波的吸收。本文在金属基底上构造了倒置的非对称介质光栅结构。该结构利用导模共振(Guided-mode resonance,GMR)和连续域束缚态(Bound state In Continuum,BIC)显著提升了薄膜样品的太赫兹吸收谱。该结构仅需测量反射吸收信号就可以得到薄膜增强吸收谱,而且样品涂覆于平坦的倒置的介质光栅背面,易于制备。当该结构用于0.2 μm厚的α-乳糖薄膜时,吸收谱幅度增强达到236倍。该结构为太赫兹波段痕量分析物的检测提供了一种新的方法。

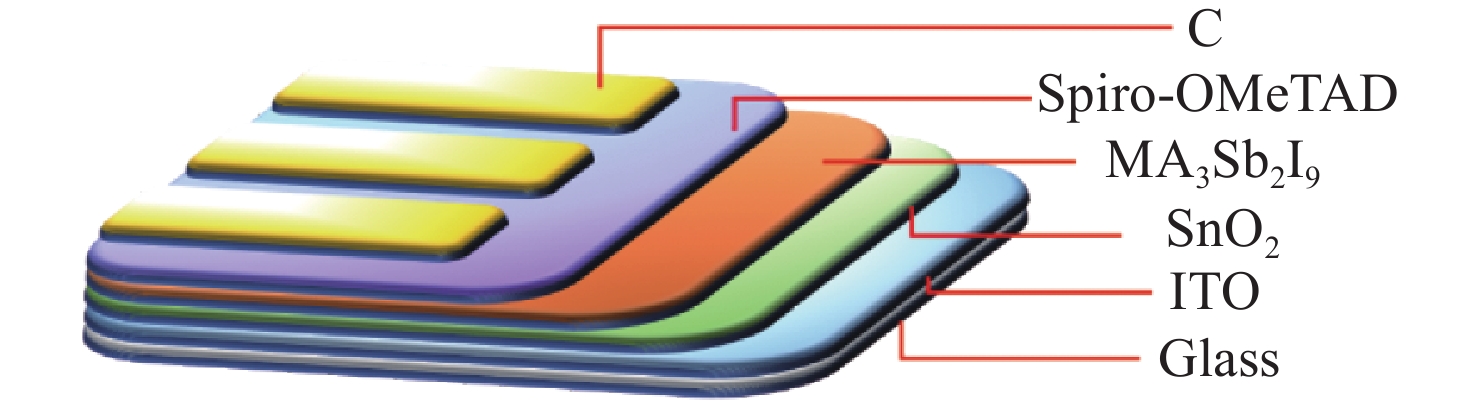

本文利用MACl后处理的方法来改善反溶剂获得的MA3Sb2I9钙钛矿薄膜的质量,促使MACl与钙钛矿薄膜之间出现Cl-Sb键相互作用,钝化了MA3Sb2I9薄膜表面的I− 空位及晶界缺陷。该处理不仅能够有效改善薄膜的表面形貌和结晶性,而且降低了薄膜表面缺陷态密度,提高了载流子提取和传输效率。基于优化薄膜制备的自供电光电探测器件的灵敏度提升了一个数量级,由3.89 × 107 Jones提升至5.72 × 108 Jones;器件的响应速度也得到了提升,上升/下降时间由37/76 ms降低到31/37 ms。

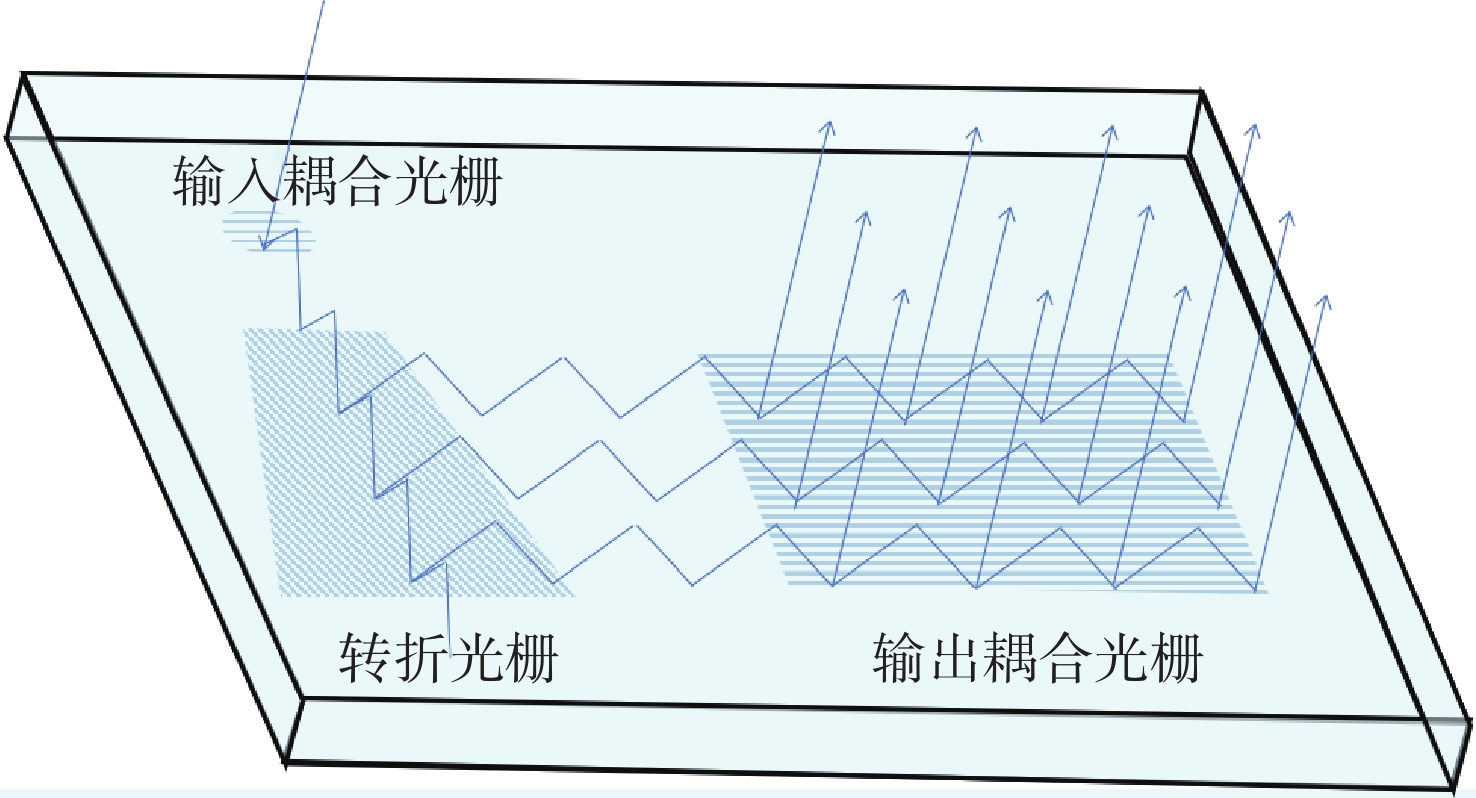

自主研发了国内首款基于光线场追迹的3D可视化光波导设计仿真模块。应用该仿真模块设计了一款二维出瞳扩展的衍射光波导,展示了从光栅的

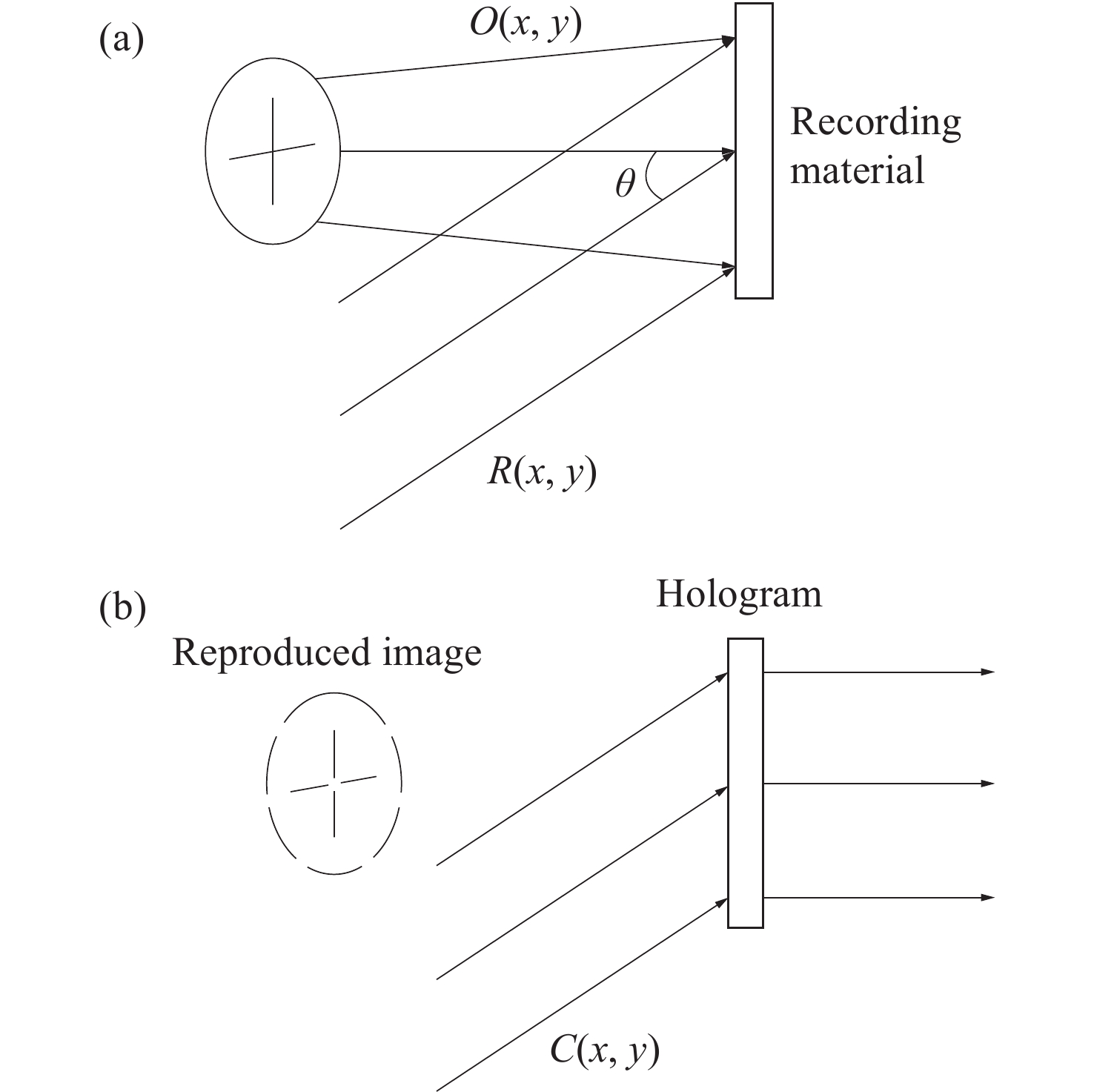

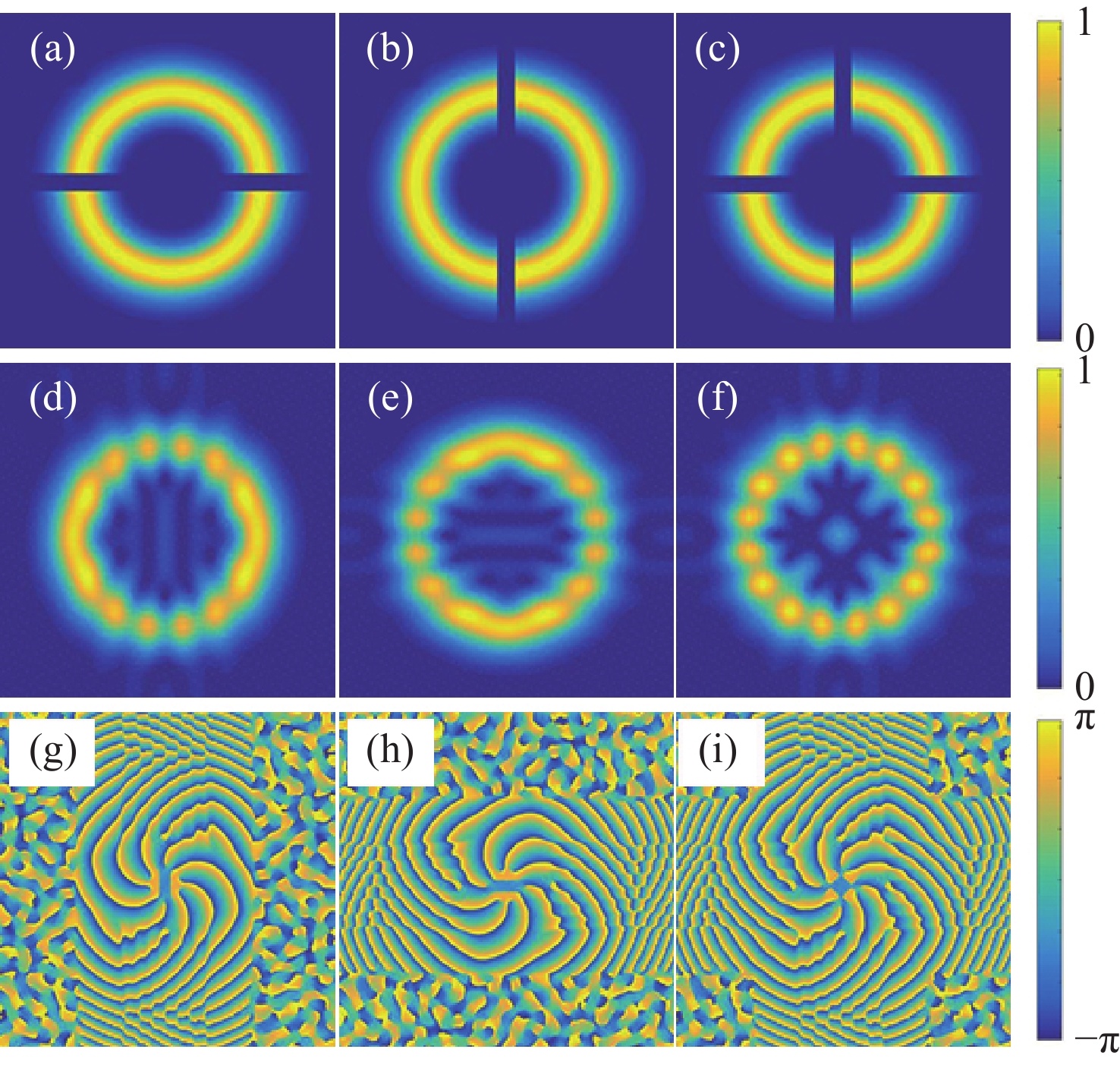

本文根据计算全息再现成像原理,采用Gerchberg-Saxton (GS) 算法对输入与输出平面光场分布进行正、逆傅立叶变换迭代求解,得到原始仿真图像在不同特征参数(线宽、圆环直径)和不同计算采样间隔下的相位分布,并仿真计算得到相应的再现图像。利用液晶空间光调制器搭建全息再现实验光路,通过加载不同原始仿真图像的相位分布图进行再现实验,采用相机拍摄得到远场衍射全息再现图像并进行图像处理得到再现图像的实际特征尺寸。实验结果表明:再现图像特征尺寸与原始仿真图像特征尺寸基本呈线性变化关系,再现图像尺寸与仿真计算采样间隔呈现非线性变化关系,且与理论推导的关系曲线一致。为了进一步验证结论的正确性,设计预期再现图像尺寸,当圆环直径为0.943 mm,中心十字线宽为0.015 mm时,仿真计算得到预期目标原始仿真图像的特征尺寸和采样间隔分别为线宽3 pixel、圆环直径594 pixel、采样间隔25 μm。通过再现实验测量得到的全息再现图像圆环直径为0.93 mm,线宽为0.017 mm,误差精度在0.02 mm以内。本文研究结果对全息显示、AR/VR显示等应用场景下提高虚拟显示图像尺寸真实性提供了有益参考。

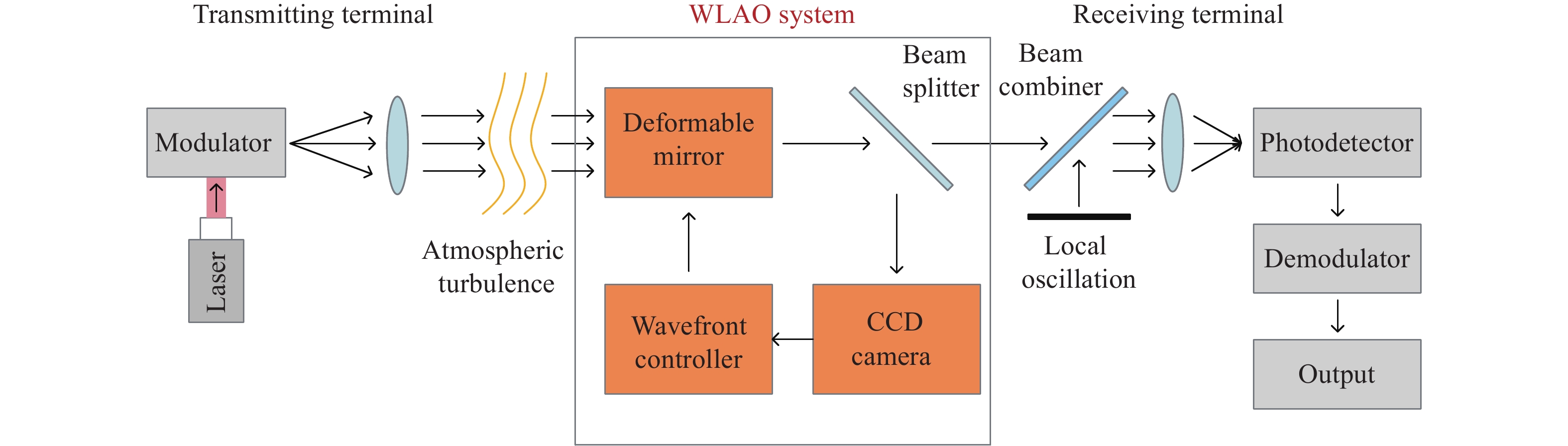

为了补偿大气湍流对相干自由空间光通信的影响,本文研发了一种基于改进模拟退火算法的自适应光学系统,旨在优化系统的混频效率和降低误码率,从而提升整体系统性能。首先,介绍了含有无波前自适应光学部分的相干光通信系统的组成,并重点分析了混频效率和误码率等关键参数。随后,详细阐述了改进模拟退火算法的工作原理及其在自适应光学系统中的应用。为了验证算法的有效性,进行了数值模拟分析,并与传统算法进行了对比分析。最后,在实验平台上收集实际数据以进一步评估算法性能。实验结果表明:改进模拟退火算法相比于普通模拟退火算法,迭代次数减少50%的情况下,误码率降低到10-9,混频效率提高到0.9。改进模拟退火算法可以减少传统自适应光学系统的迭代次数,提高波前校正精度,满足通信系统的需求。

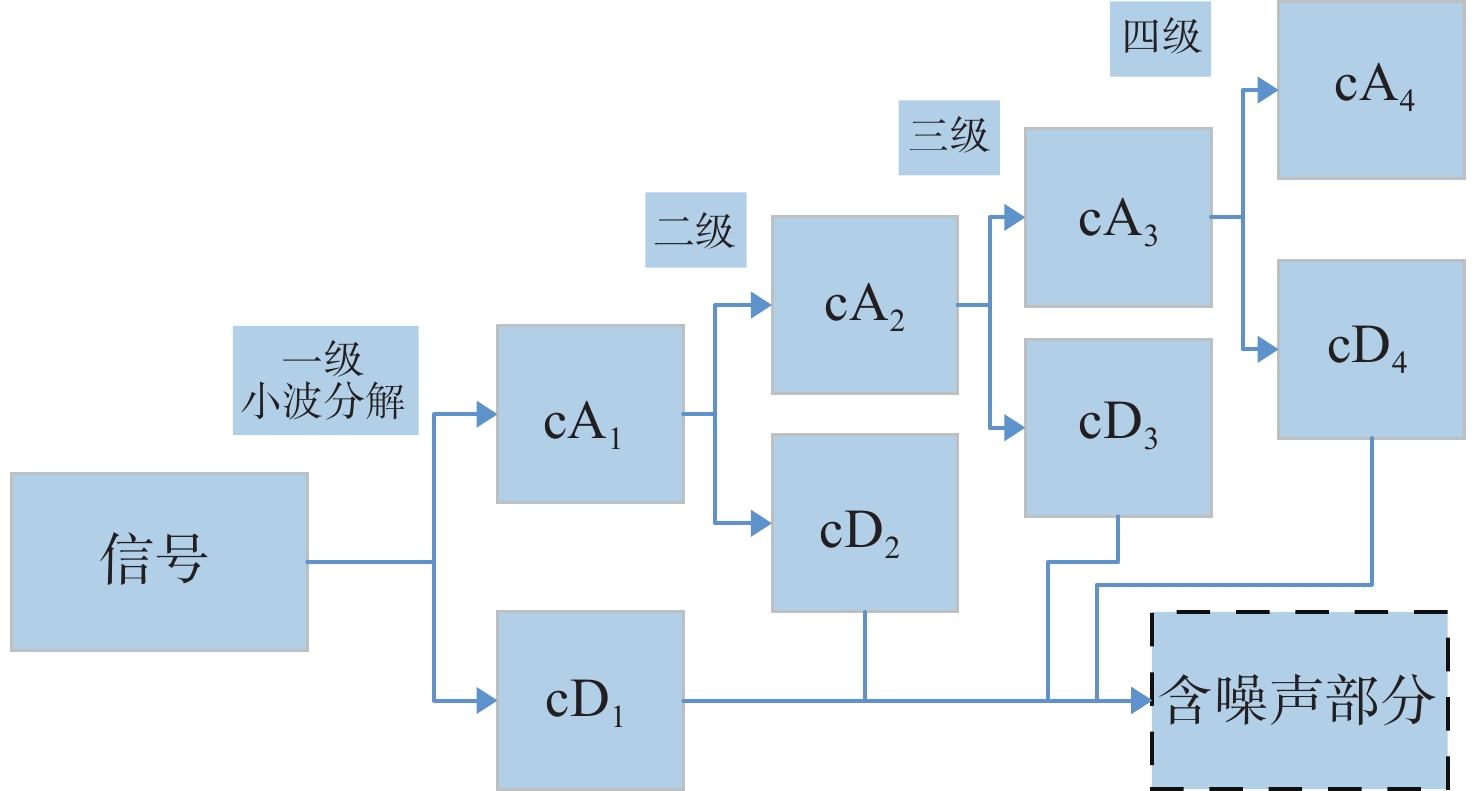

光谱技术可以从大量原始信号中提取有用的特征信息,直接用来分析和识别被观测样品的物质成分,在生物医药、食品安全、军事侦察中具有极高的应用价值。由于预处理目的与效果不同,目前存在多种光谱预处理方法。针对目前光谱预处理方法使用时存在的问题,本文提出了一种基于多尺度小波变换的光谱数据预处理方法,并利用仿真光谱和实测光谱对提出算法和设计软件的性能进行了测试。信噪比为0.5 dB的仿真信号经本文算法处理后,信噪比可达8.978 dB。仿真中加入5种不同类型的基线,包括线型、高斯型、多项式型、e指数型、sigmoidal函数型,使用本文算法进行基线估计,估计值的均方根误差RMSE分别为

本文提出一种利用十字线衍射进行涡旋光束OAM检测的方法,其远场分布中与OAM相关的主亮斑包含了入射光束的大部分能量(50%~84%),且不存在干扰检测的次亮斑。相比之下,传统小孔衍射法中的主亮斑能量比例极低,尤其是7阶拓扑荷以上的远场主亮斑中只包含不到1%的入射光束能量,且拓扑荷级数越高,次亮斑的干扰性越强。因此,十字线测量法对弱涡旋光束的检测尤为适用,这对于远程的自由空间光通讯发展具有重要影响。

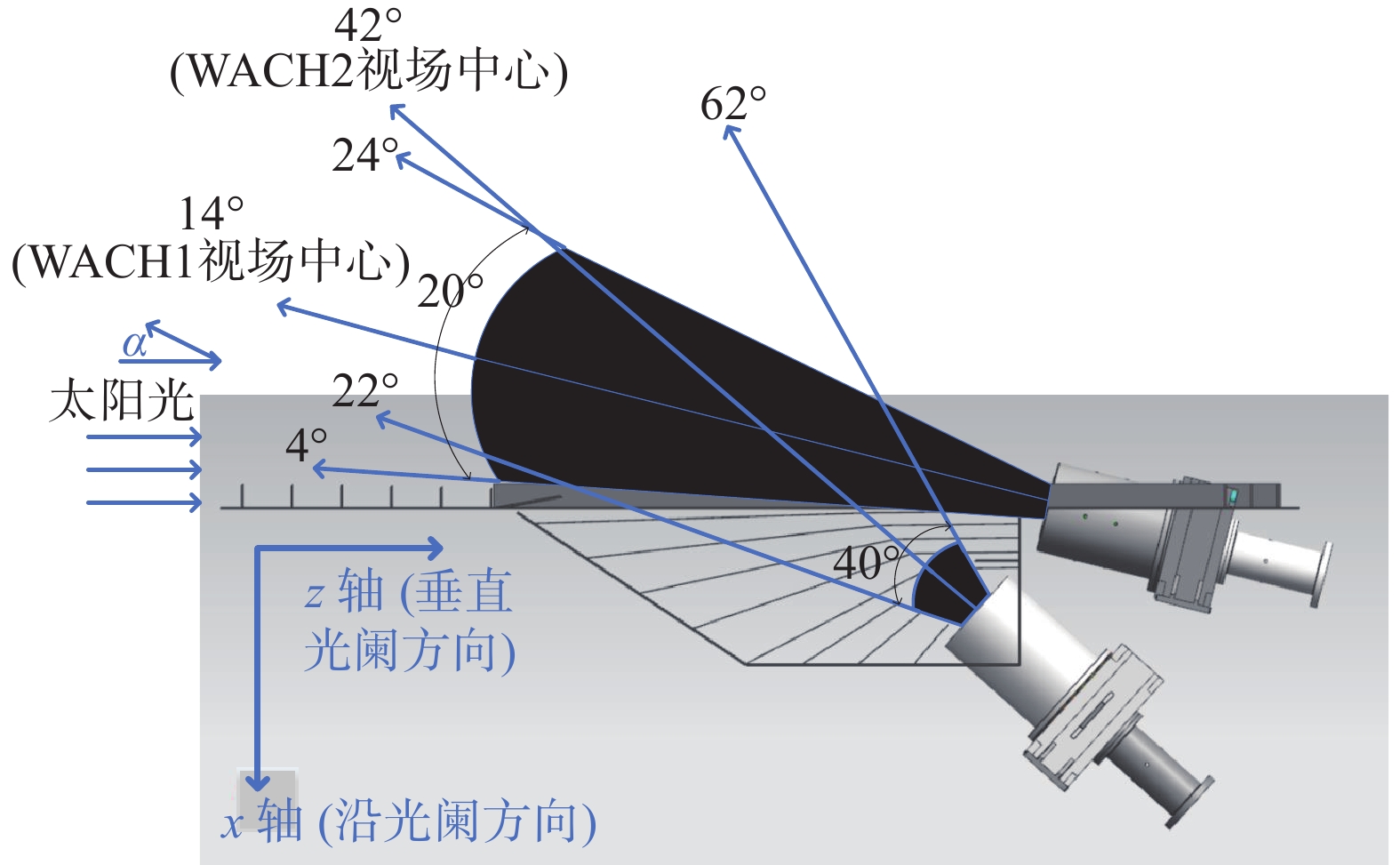

为了对日球成像仪太阳杂光抑制能力进行定量化评价,开展了日球成像仪太阳杂光抑制能力的测试方法研究和实验验证。提出了一种通过将前端光阑与相机进行分段测试,进而实现在实验室条件下测试日球成像仪太阳杂光抑制能力的方法,避免了真空测试环境下空间受限引起的结构散射误差对测试精度的影响问题。利用该方法在实验室条件下对一台日球成像仪太阳杂光抑制能力进行测试。测试结果表明:日球成像仪前端光阑的PST在WACH1相机处为1.4×10−8,在WACH2处为4.3×10−9。对测试结果进行误差分析,其中随机误差为21.6%,系统误差导致WACH1处PST测试误差为1.1×10−8,在WACH2处为4.2×10−9,测试精度满足高杂光抑制比的日球成像仪测试要求,证明了该测试方法的可行性和准确性。本文研究为日球成像仪太阳杂光抑制能力测试提供了一种新的途径。

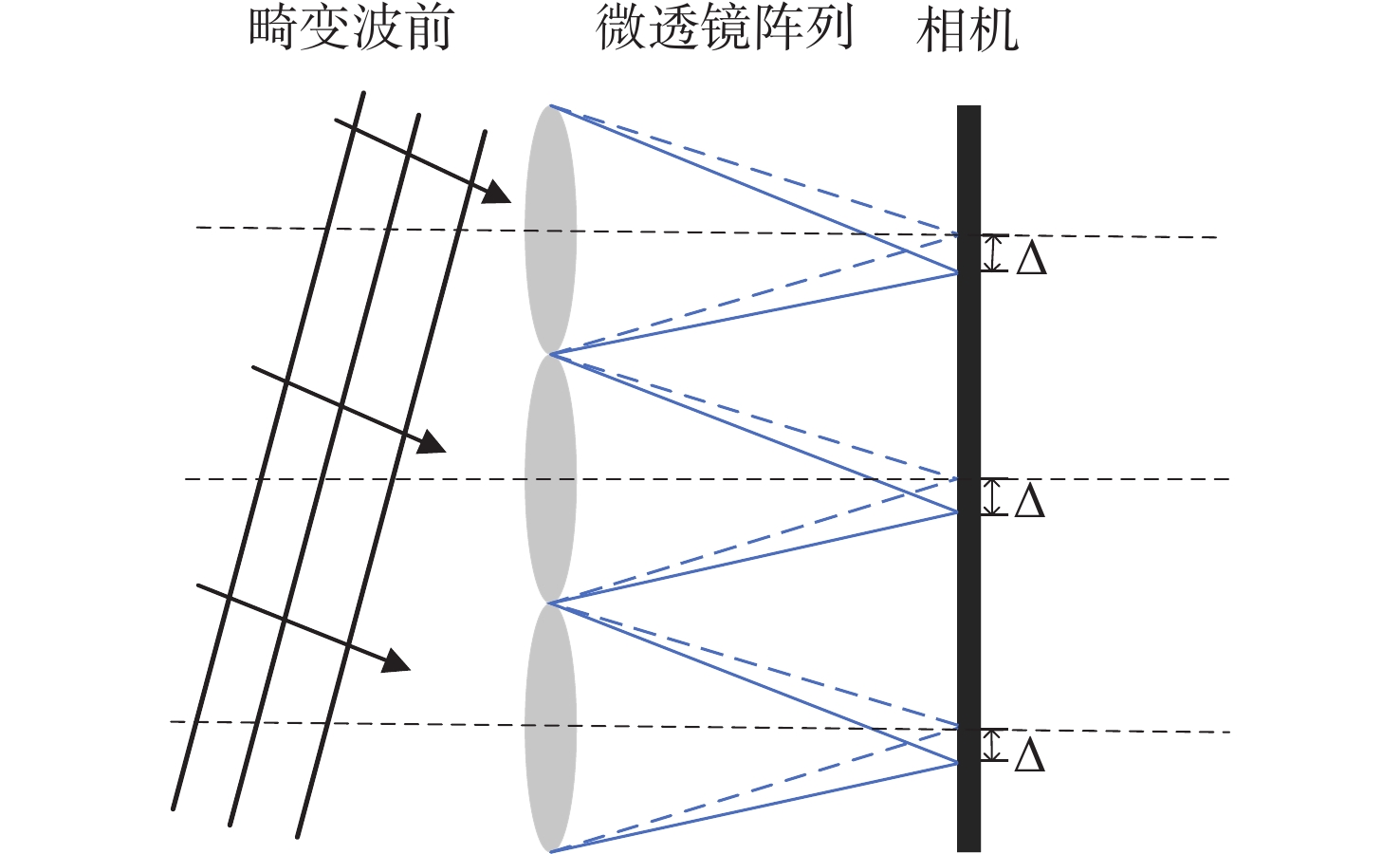

为实现光学传递函数的低成本、实时测量,本文提出基于哈特曼探测器的光学传递函数测量方法。首先,基于哈特曼探测器的测量波面,给出光学传递函数的测量方法。然后,设计传函测量光路,并给出焦深、像差和焦距的测量方法。同时,设计了物镜像差的标定光路,并给出标定方法。最后,搭建实验光路,实现了单透镜的调制传递函数(MTF)、像差、焦距、焦深及色差的测量。结果显示,该方法实现了0~1° 视场透镜的MTF测量;透镜的像散、慧差及球差分别为0.114 λ、0.128 λ和0.02 λ;0°视场下透镜的色差在红、绿、蓝三个波长下分别为0.047 λ、0.055 λ、0.048 λ,1°视场下增长到0.117 λ、0.176 λ和0.154 λ;焦深为0.454 mm,误差2%,焦距为74.6 mm,误差0.8%。结果表明该测量方法能够实现透镜的传函测量,为光学系统传函的低成本、实时测量提供技术途径。

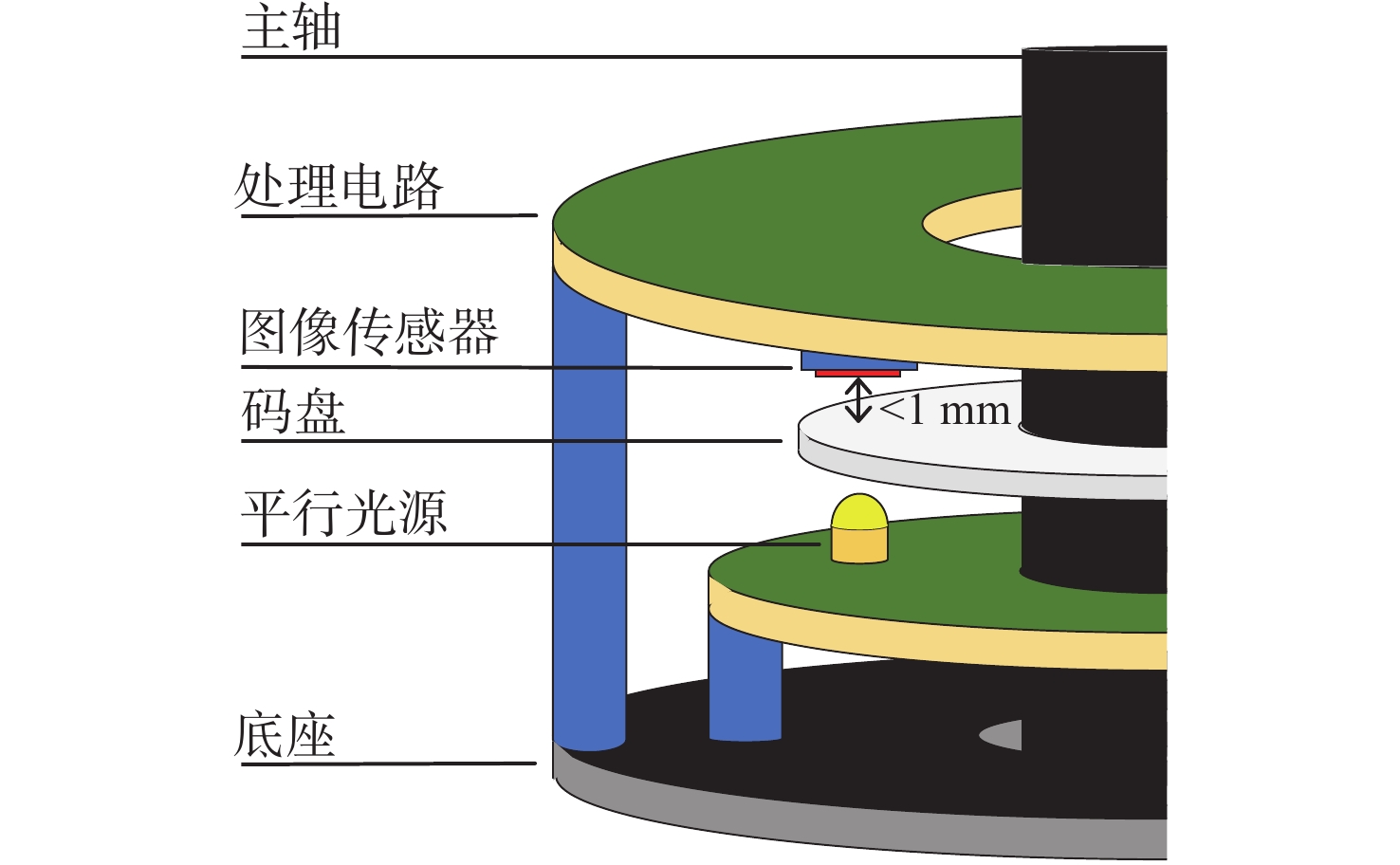

与传统光电位移测量技术相比,基于数字图像处理方法的位移测量技术具有更高的容错性、灵活性,成为当前的研究热点之一。为了实现高精度、高可靠性角位移测量,建立了基于曼彻斯特编码的图像式角位移测量系统。首先,以M序列伪随机编码为基础,采用曼彻斯特编码方式设计单码道光栅码盘,并采用数字图像传感器设计了光栅码盘上图案的获取光路。然后,基于所使用的编码图案,提出了译码识别算法。其次,为进一步提升位移测量的分辨力提出了边沿定位算法和编码标线边沿图案拟合的亚像素细分算法。最后,对所提出的方法进行实验验证。实验结果表明:在光栅码盘为100 mm时,实现21-bit的分辨力和1.73"的精度。本文研究结果为高可靠性、高性能光电角位移测量技术的研究奠定基础。

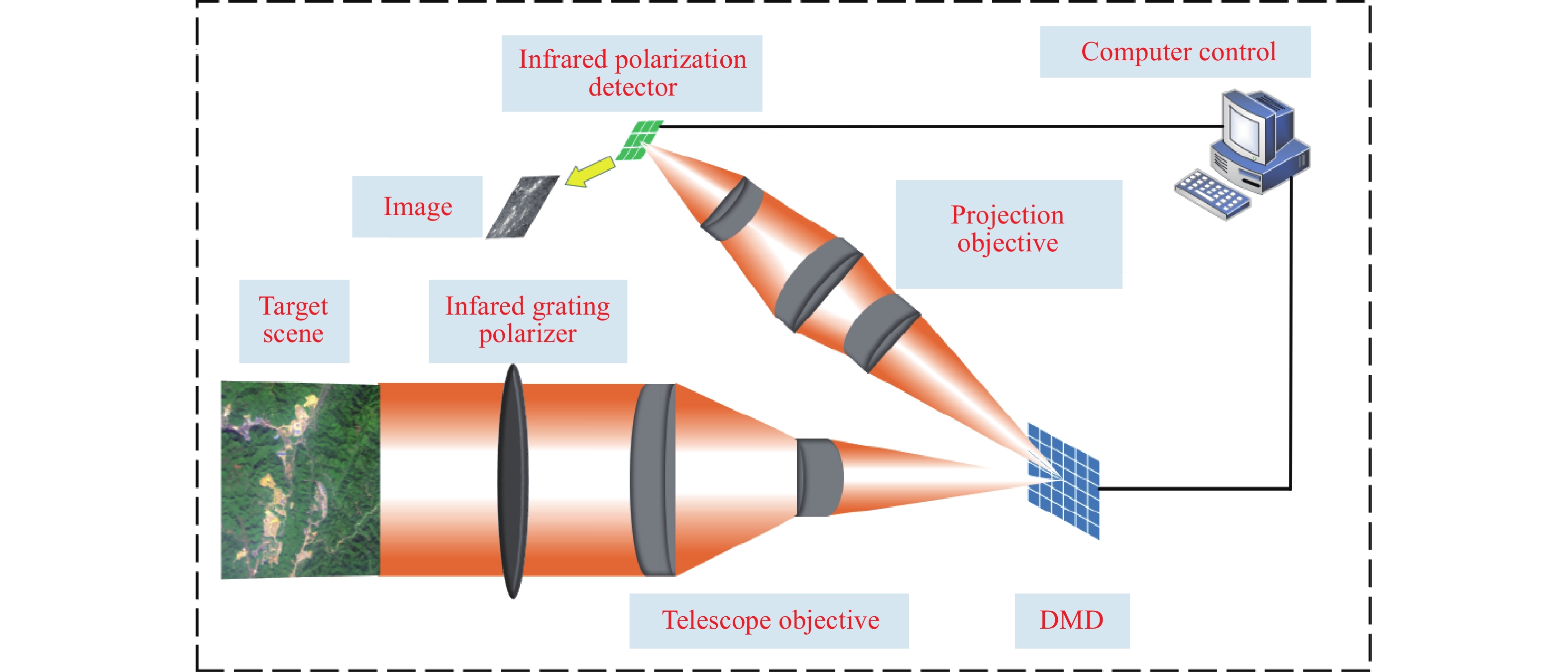

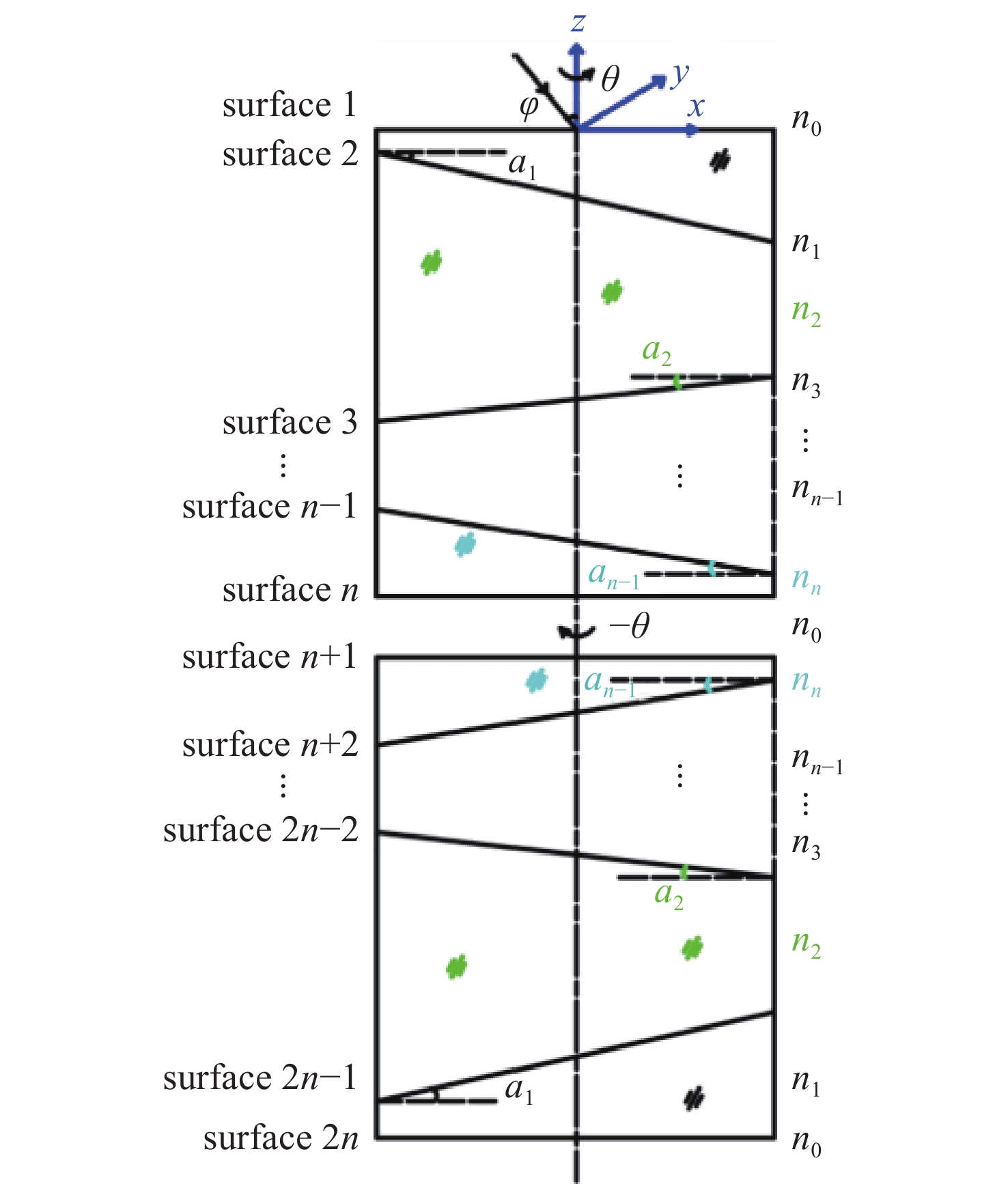

含有数字微镜阵列(DMD)的长波红外偏振光学系统中产生的衍射现象会导致系统中偏振像差发生变化,从而造成长波红外偏振光学系统偏振测量精度下降。针对这一问题,提出一种含DMD的长波红外二次成像光学系统偏振像差分析及补偿方法。首先,基于长波红外偏振光学系统中波长与DMD像元尺寸的比值构建衍射与偏振像差特性传输模型,提出基于矢量衍射—偏振光琼斯矢量理论的偏振像差分析方法。其次,推导DMD的偏振像差和偏振度情况,确定DMD的最佳衍射级次、入射角与衍射效率,进而设计含DMD的二次成像长波红外偏振光学系统,得到DMD衍射特性对偏振像差的影响情况。最后,通过倾斜投影物镜、镜片镀膜及减小表面入射角来补偿光学系统的偏振像差,以解决衍射现象对长波红外偏振光学系统偏振像差产生的影响。仿真结果表明,系统全视场调制传递函数在截止频率处均接近衍射极限,最大畸变小于0.2%,成像质量良好,整体系统的二向衰减经补偿后减小到原来的1/12。该分析模型能够揭示衍射与偏振像差之间的关系,该补偿方法可以有效降低偏振像差。

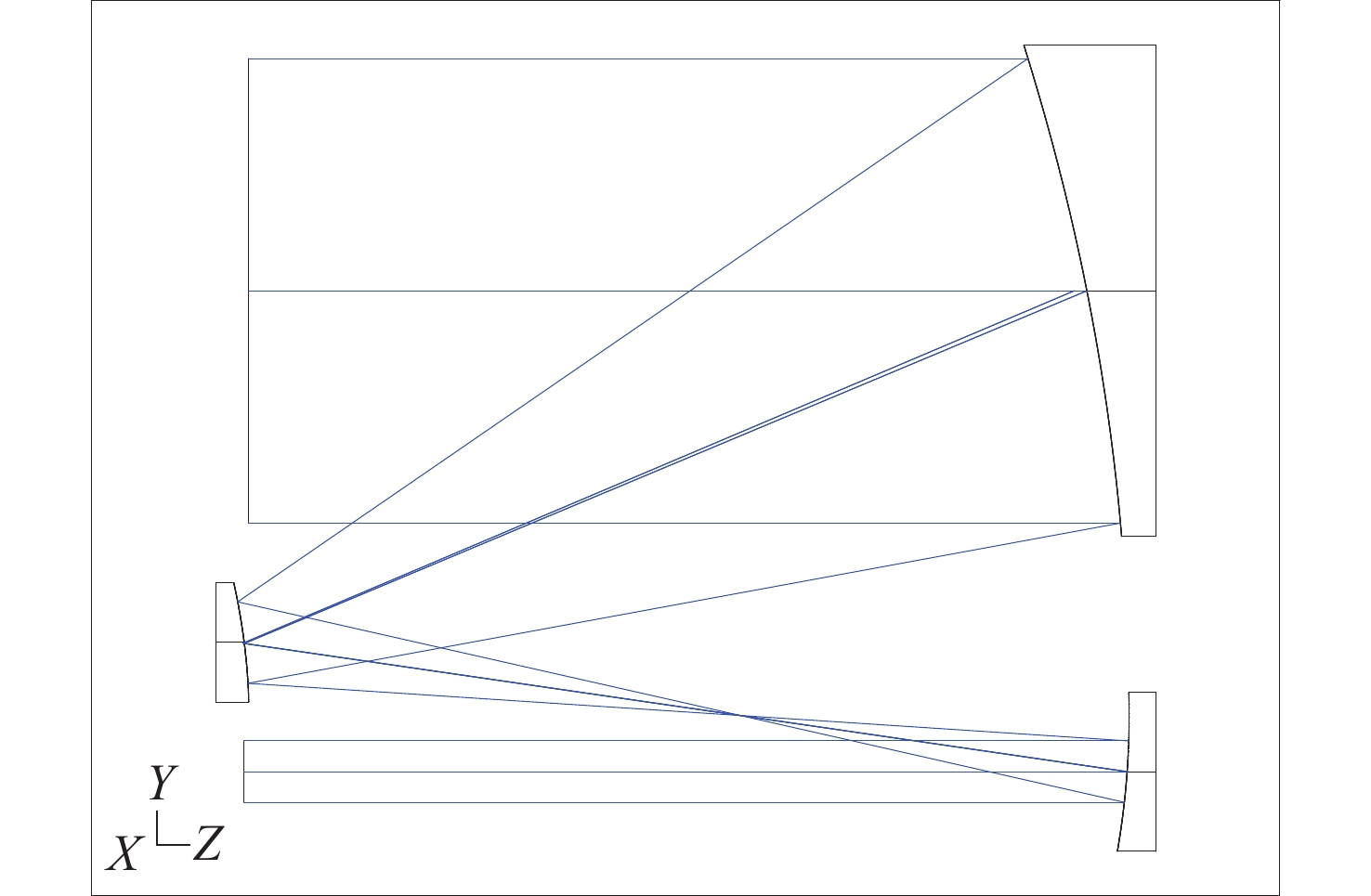

采用折叠离轴三反望远镜作为共光路组件,设计了一种适合于新型机载多光谱共口径瞄准吊舱的光学系统。该光学系统具有小型化、高透过率、多光谱、长焦距、装调难度低等特点。所设计的多光谱共口径光学系统,光学有效口径为220 mm、近红外焦距为

旋转式大气色散校正器(atmospheric dispersion corrector,ADC)在大口径天文望远镜的大气色散校正中得到了广泛应用。为得到旋转式ADC最佳优化设计方法、有效补偿色散并抑制由ADC引入的光轴偏移,本文基于传统的旋转式ADC大气色散补偿理论,建立了旋转式ADC光线路径的矢量模型,进而推导了色散补偿及光轴偏移矢量模型。基于该数学模型仿真分析了ADC不同参数对色散补偿效果、棱镜旋转角度及光轴偏移的影响。仿真结果表明:不同材料组合和不同胶合型式的旋转式ADC,在补偿相同的大气色散时,棱镜组对旋角度相差不大,其差值随天顶角的增加而增加;选择折射率在中心波长附近位置相同的材料,可以降低ADC出射光色散残差,提高色散补偿效果;ADC旋转补偿不同天顶角的大气色散时,系统光轴偏移角度随胶合面数量的增加而减小,每增加一个胶合面数量,光轴偏移角度可下降一个数量级。实际应用设计ADC时,可通过控制胶合数量及材料选取等方法有效补偿色散并抑制光轴偏移。

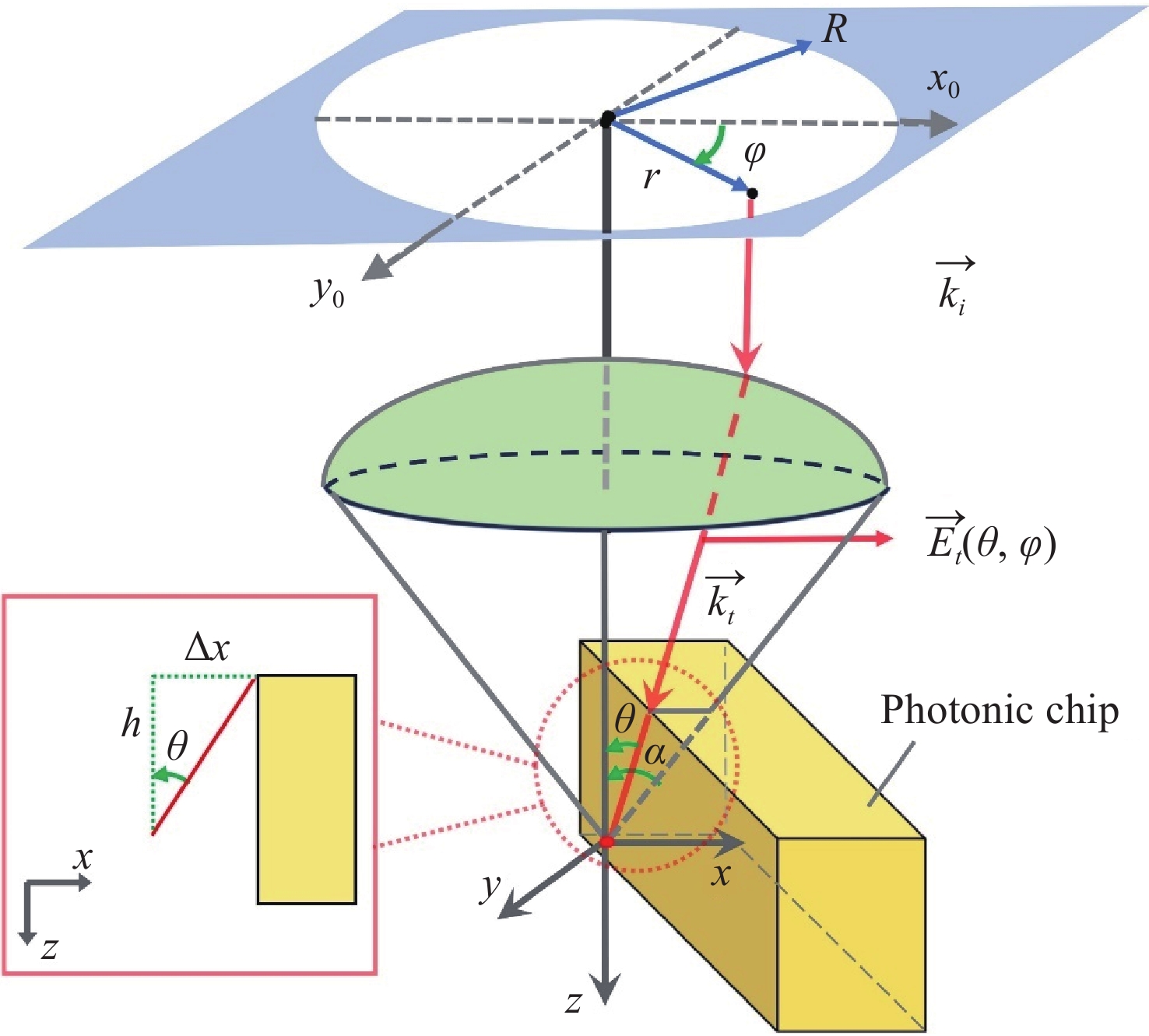

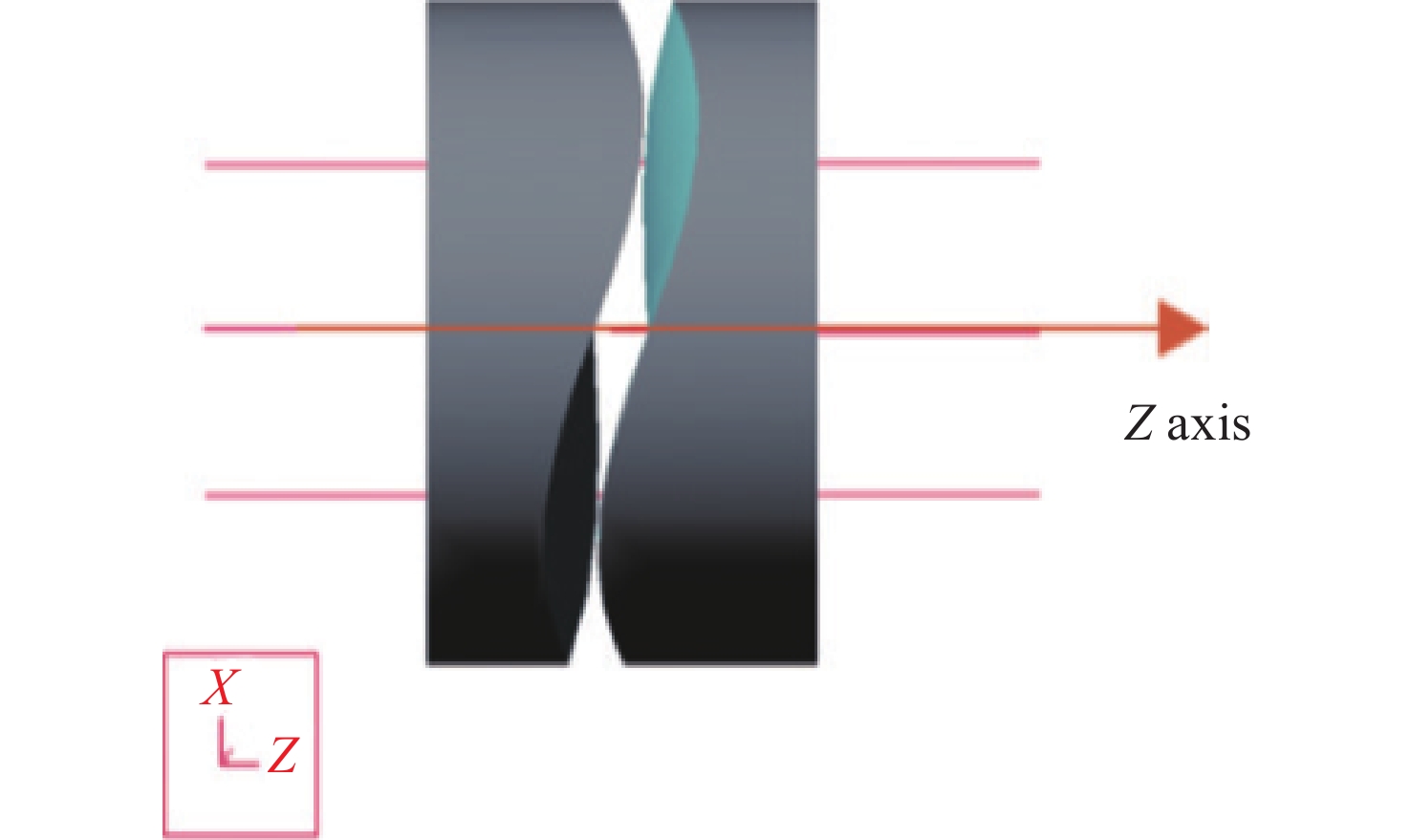

为了解决光子芯片垂直端面光波导桥接过程中,由于光子芯片表面遮挡激光束而引发的光波导形状缺陷问题,基于高数值孔径物镜聚焦光场分布,研究了激光焦点在光子芯片垂直端面不同

当前市面上的视觉训练产品大多采用电子屏幕显示远近大小交替变化的物体,通过观看屏幕刺激睫状肌,进行视功能训练,但该方法存在蓝光辐射,对人眼构成潜在危害。针对此问题,本文设计了一种基于Varifocal变焦结构的视光学系统。该系统通过控制两组垂直于光轴的镜片的横向移动实现光焦度连续变倍,模拟物体远近的变化,刺激睫状肌进行调节训练。本文首先分析了可变焦距透镜的面型限制,加入可变焦距球面效应方程优化Alvarez透镜基础面型,并采用Zemax软件进行设计。所设计的透镜面型由三阶XY多项式自由曲面表征,其中两组透镜最大相对垂轴偏移量为5.6 mm,实现屈光度在+4D~−8D的连续变倍。设计结果表明,全视场调制传递函数在奈奎斯特频率30 lp/mm处均大于0.3,均方根(RMS)半径值接近于艾里斑半径值,畸变均小于2%,该光学系统成像质量较好。

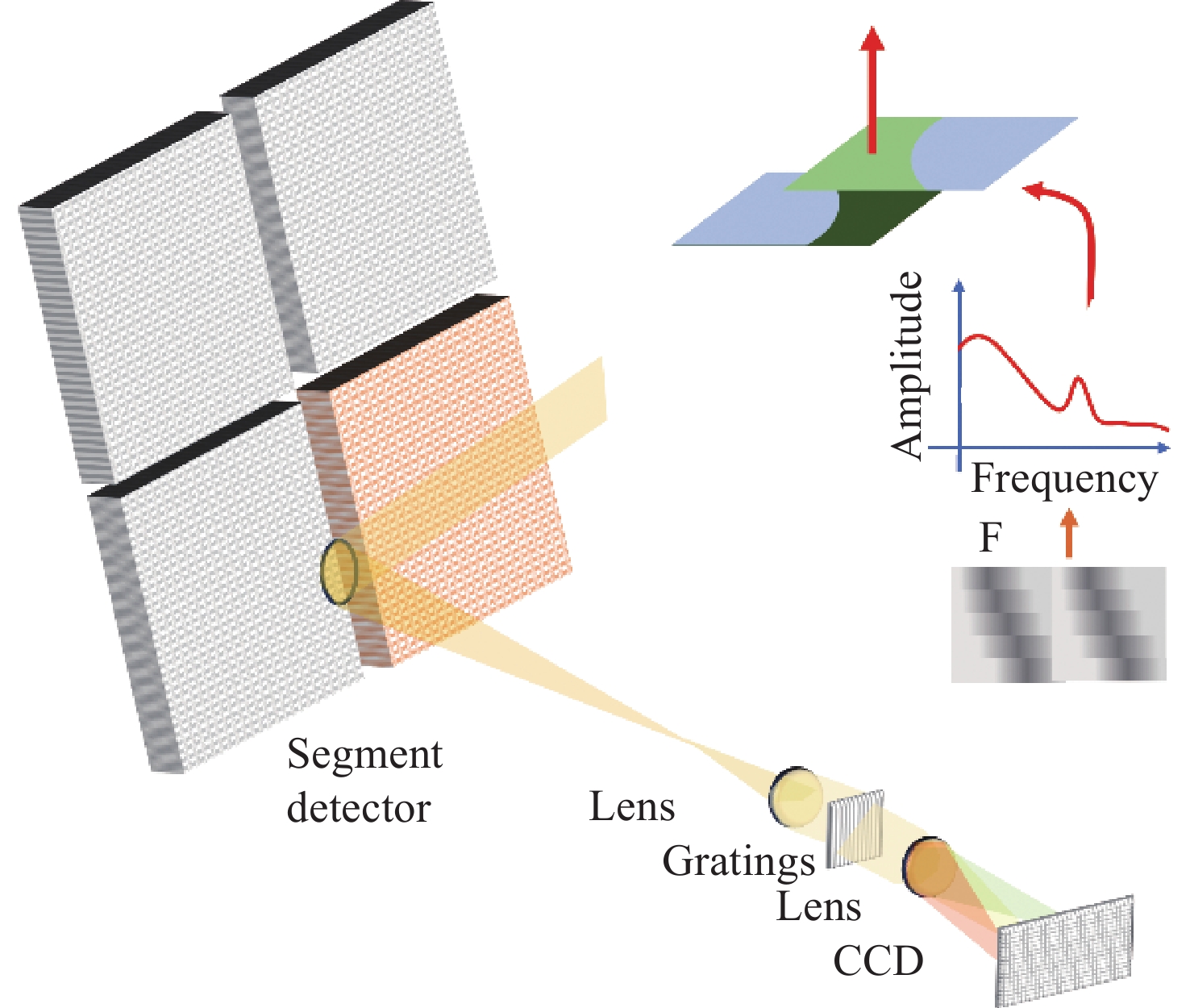

受探测器材料和技术的限制,大尺寸探测器需要进行拼接和集成才能有效成像。对于拼接式大靶面探测器,拼接平整度直接决定了能量利用率和图像清晰度。同时,由于拼接探测器的调整范围有限,还需要对基准构建进行约束。针对上述问题,本文提出了一种基于通道光谱色散的新型探测器平整度检测方法。通过测量共面调整的干涉条纹,将调整后的残差控制在300 nm以内,验证了整个技术的可行性,并为下一代大口径天文巡天设备和大型目标探测器的发展提供了重要的技术支持。

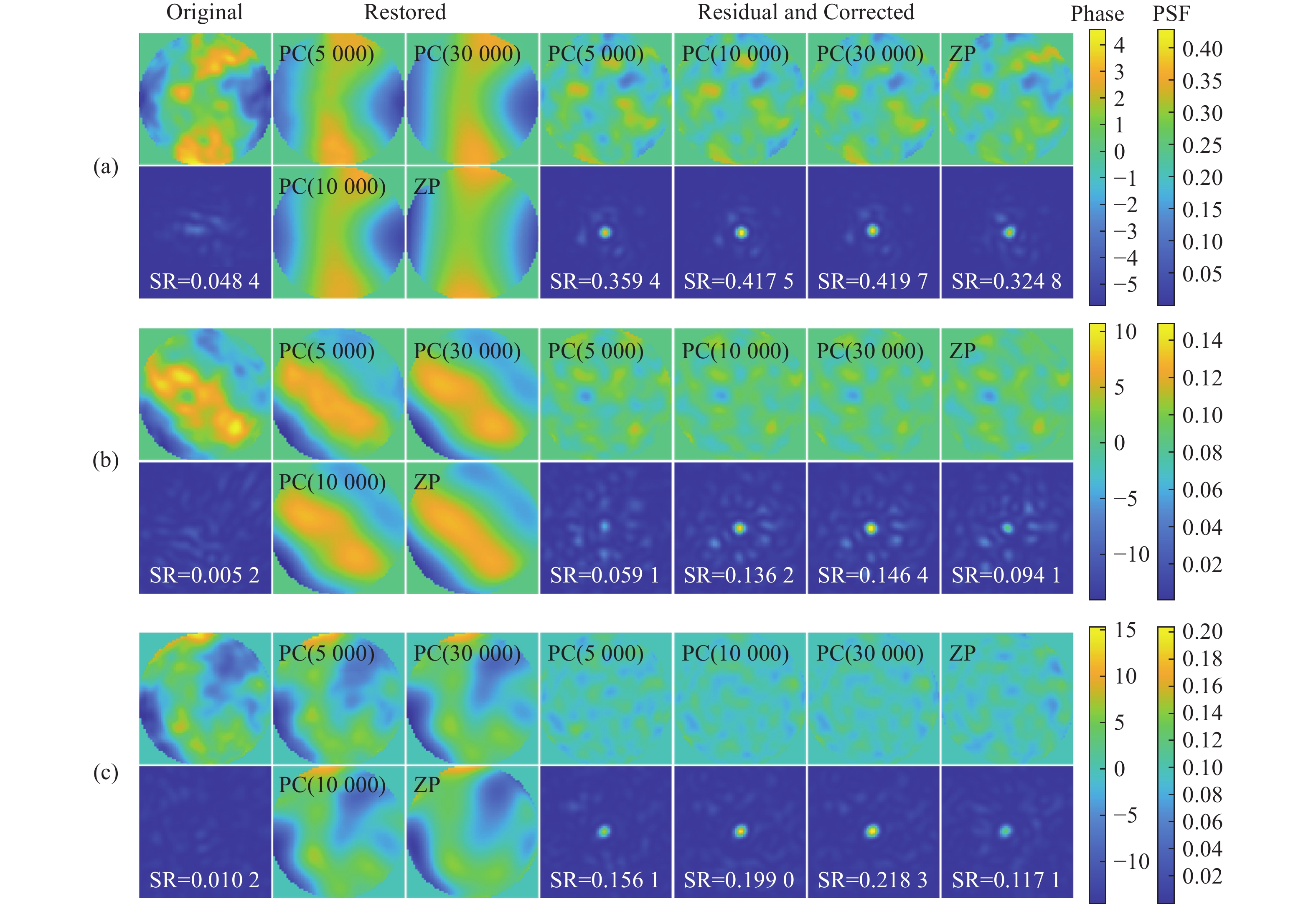

为了有效表征、还原大气湍流造成的相位畸变,解决传统Zernike多项式方法引起的相位还原高频信息不足问题,提出了基于主成分分析法的畸变相位特征表征、还原方法,对可能影响主成分精度从而影响还原效果的因素进行研究。首先建立了几组包含满足Von-Karman功率谱畸变相位的原始数据集,并生成了

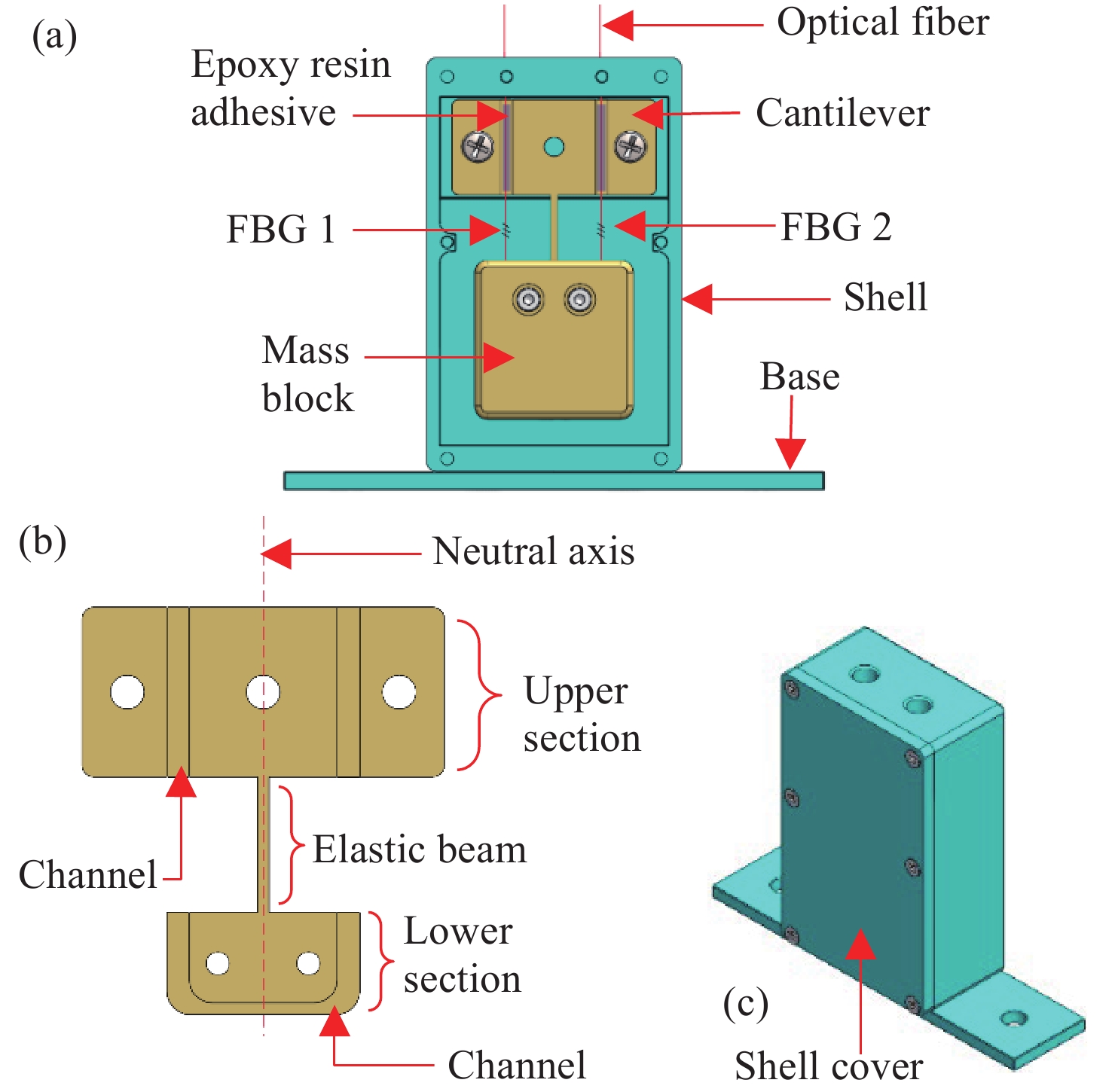

面向结构健康监测领域中的倾角信息高精度监测需求,本文提出了一种基于飞秒光纤光栅的灵敏度增强型倾角传感器。首先,运用静力学原理对倾角传感器进行结构设计,通过设置偏离梁中性轴的光纤光栅,实现光纤光栅应变线性增加,进而提高传感器的灵敏度;接着,通过建立光纤光栅应变、力和中性轴偏离距离之间的关系,确定了产生最大应变所对应的最佳距离;然后,基于此优化方案设计制造了倾角传感器的原型并进行了实验测试。结果表明,倾角传感器最大灵敏度的光纤光栅偏离距离为4.4 mm,在−30°至30°的倾角范围内灵敏度达到了129.95 pm/°,线性度提高至

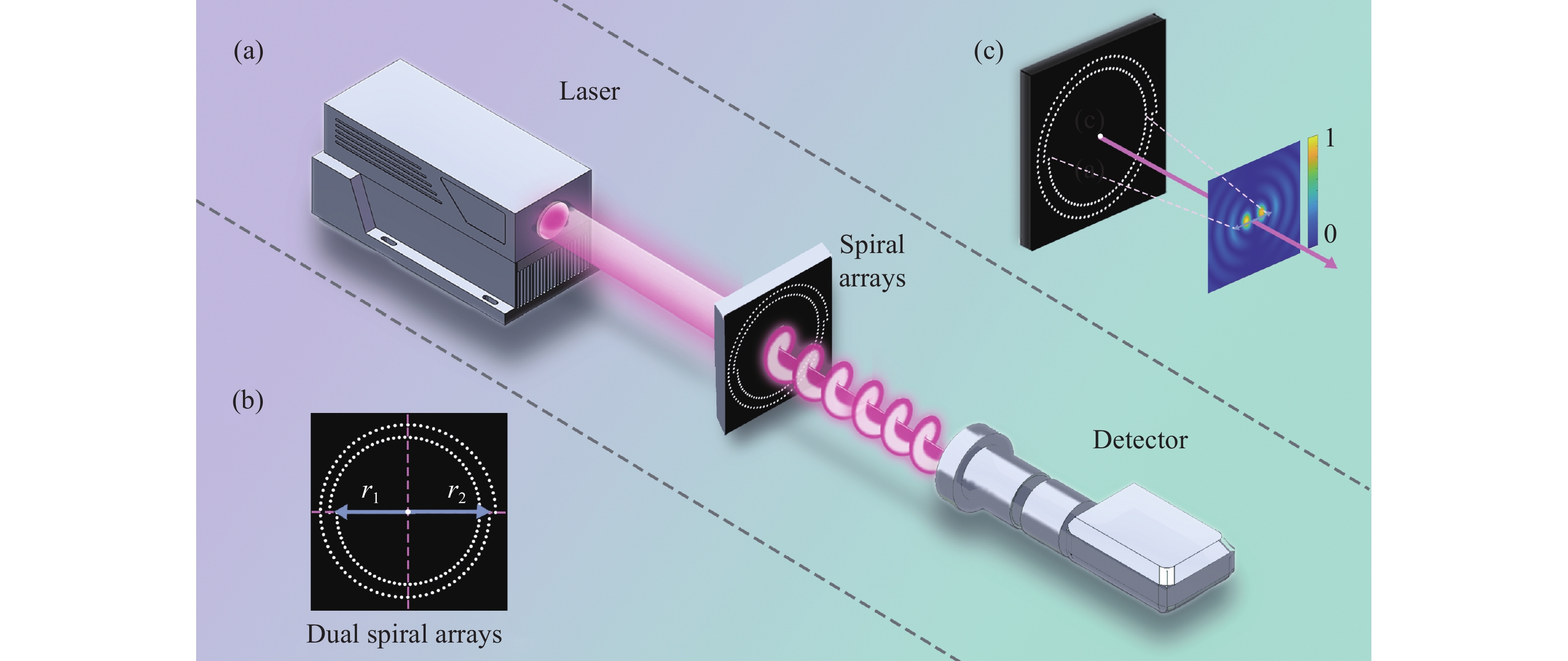

光场调控作为现代光子学的前沿研究方向,在生物医学显微成像、量子态操控及微纳制造等领域展现出重要应用价值。本研究针对现有光场调控技术在全参量精密操控维度受限的关键问题,提出基于双螺旋阵列的方位角光场动态调制新方法。通过构建具有差异化初始半径参数的空间交错螺旋结构,在保持周期参数一致性的前提下,实现了光场方位角分布从0到2π范围的连续光场调制。基于严格数值仿真,系统解析了双螺旋阵列结构参数与方位角光场分布的映射规律,揭示了螺旋半径差与方位角分布间的准线性对应关系。该理论模型不仅深化了空间结构光场调控的物理认知,更为可编程光学器件设计提供新的技术路径,在超分辨成像和光学镊子等应用场景中展现出显著的技术优势。

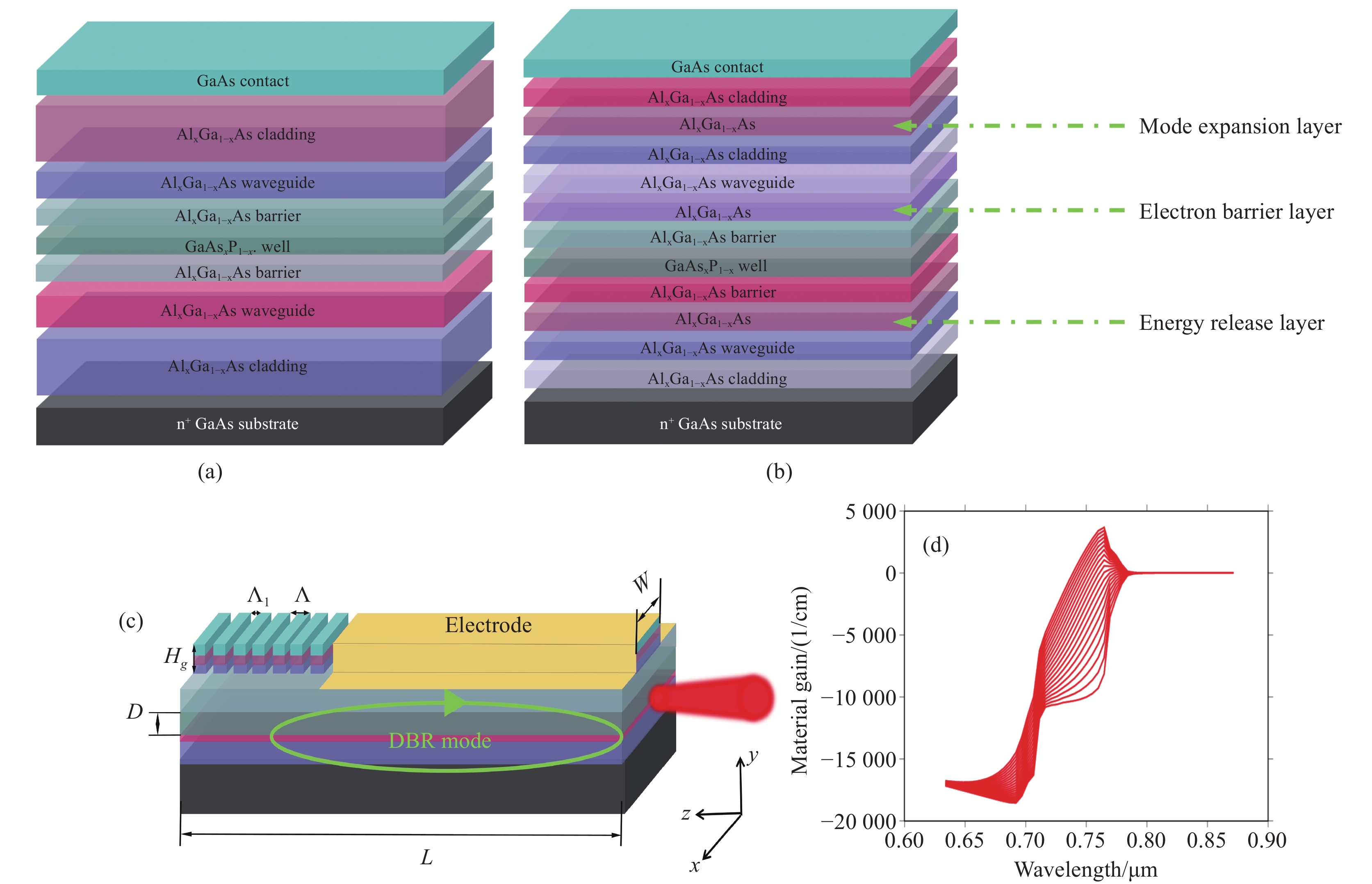

本文提出了一种新型 785 nm 半导体激光器件。在 p 侧外延中加入了薄限制层和模式扩展层结构,两者对光栅刻蚀深度的调节有很大影响。p 侧波导层的减薄使得光场偏向 n 侧包层。通过协调限制层的束缚效应,可以调节 P 侧的光限制因子。另一方面,模式扩展层的引入促进了 p 侧限制层上模式的扩展。这两个因素都有助于减少光栅蚀刻深度。与已报道的对称波导外延结构相比,新结构在确保足够反射强度和维持谐振的同时,大大减少了光栅的蚀刻深度。此外,为了提高器件的输出性能,还对新的外延结构进行了优化。在传统外延结构的基础上,增加了能量释放层和电子阻挡层,以提高电子复合效率。改进后的结构虽然增益面积较小,但输出性能却与对称波导相当。

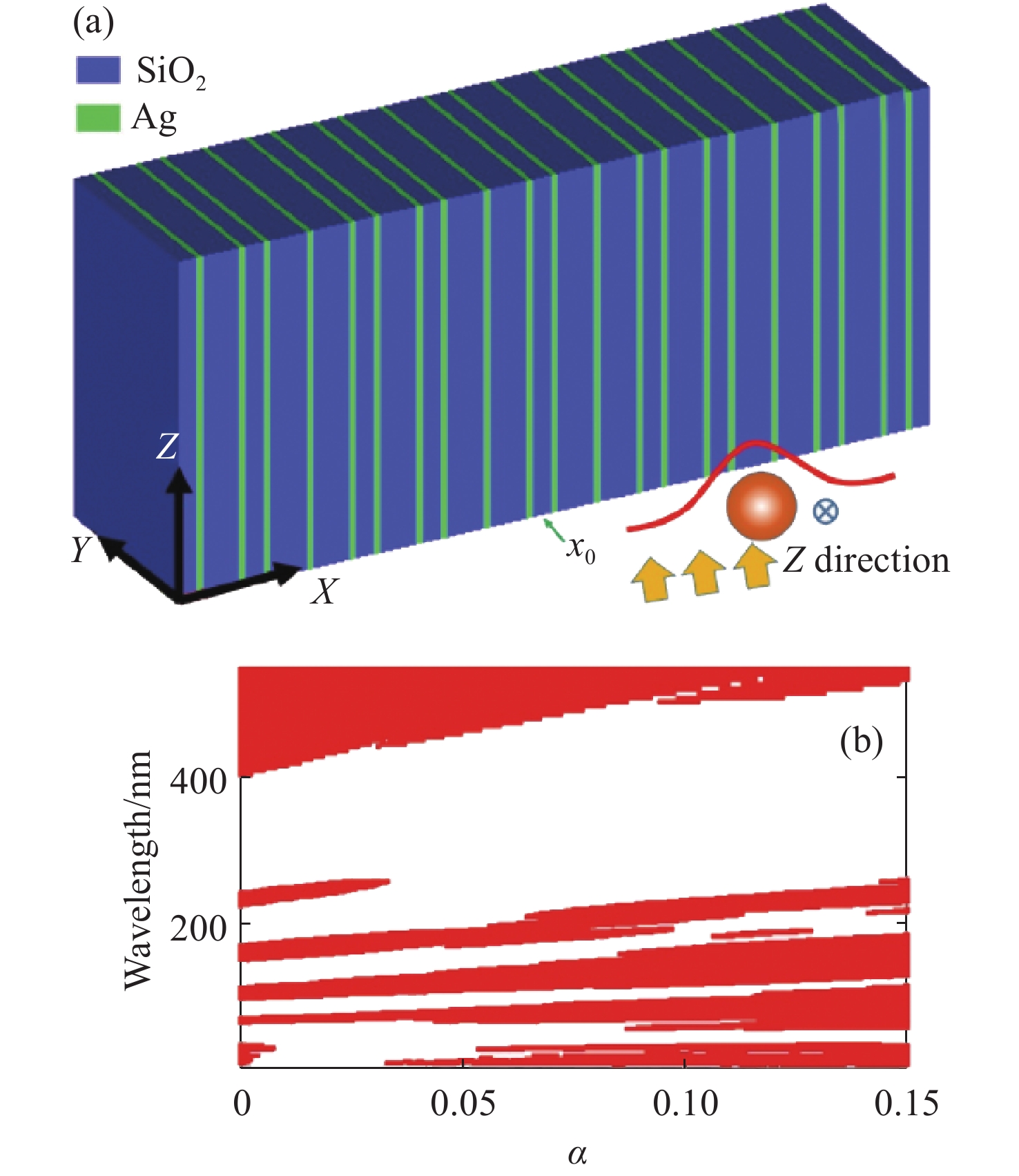

本文研究了一种特异材料构成的波导阵列中光传输的类布洛赫振荡特性。这种准周期波导阵列由金属和介质两种介质按斐波那契数列的顺序排列组成。通过研究高斯脉冲在结构中传输时的光场分布,可以直观地观察其光场演化情况。在没有引入厚度梯度或介电常数梯度的情形下,在第九代斐波那契准周期波导中发现了3种振荡模式。另外,随着入射脉冲波长的增加,在第九代和第十代斐波那契准周期波导中类布洛赫振荡周期产生了红移,这为布洛赫振荡调控提供了一种有意义的途径。

为了对古城墙修复性能进行科学评估,本研究以明代得胜堡长城为对象,采用太赫兹时域光谱(THz-TDS)与红外热成像技术对其土坯砖垒砌法修复段(1区)、保存完好段(2区)和逐层夯筑法修复段(3区)进行检测分析。结果显示:1区的THz光谱数据(时延为3.72 ps、折射率2.224)与原始墙体(2区时延3.02 ps、折射率2.107)差异显著,而3区THz光谱数据(时延3.12 ps、折射率2.098)与2区的几乎一致;红外热像图也表明3区的热均匀性更好,裂缝、毛细现象、生物病害的发生率更低,基本达到了“修旧如旧”的目的。因此,将城墙区域的红外热像图与原位取样的THz光谱相结合方法,不仅可以对修复性能进行定量评估,而且可以为传统工艺科学化评价提供新手段。

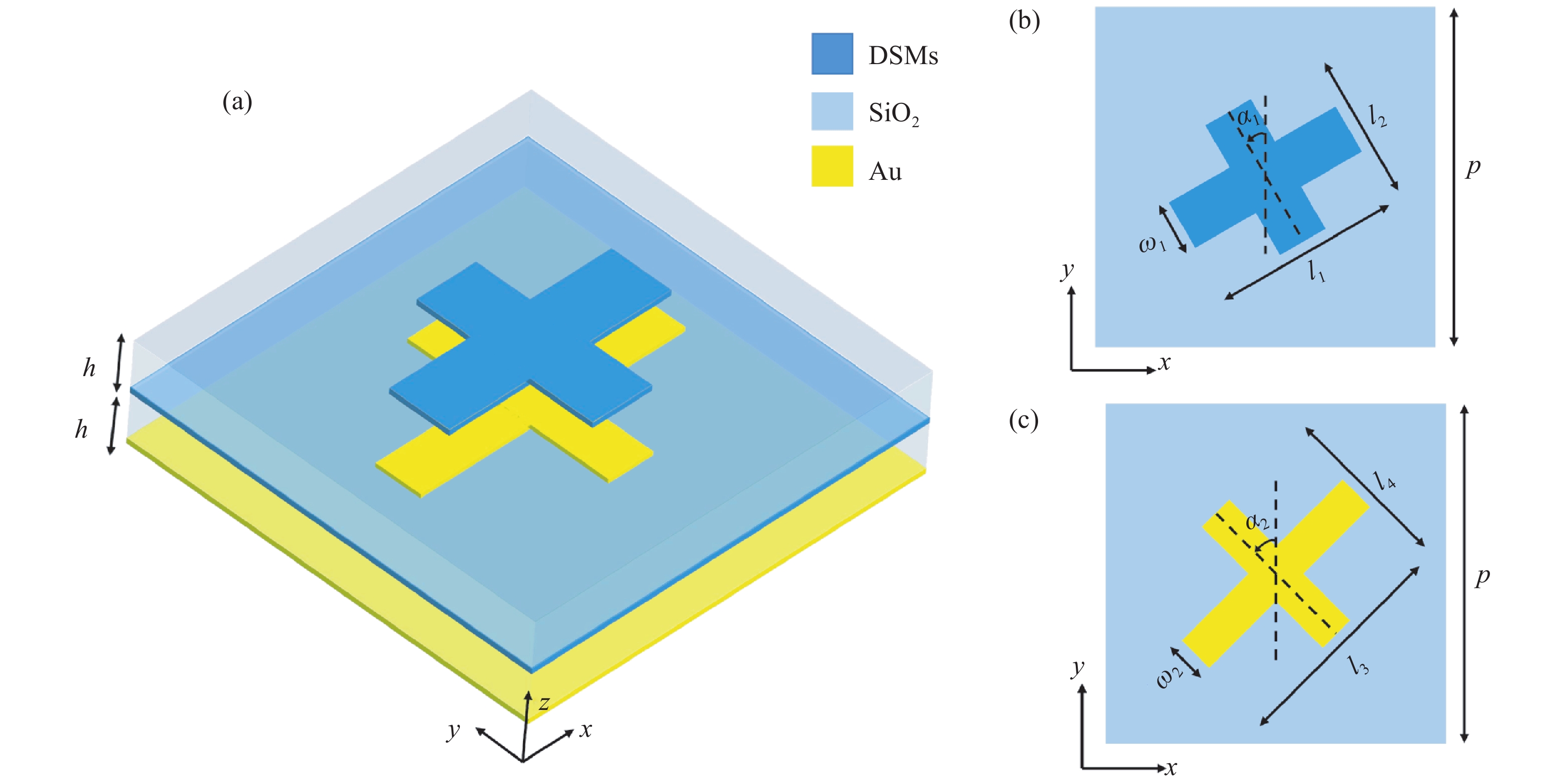

具有较高信息容量的多功能超表面受到研究者的广泛关注。本文提出了一种基于太赫兹波段的2位可调谐自旋解耦编码超表面,利用狄拉克半金属(DSM)的可调谐特性设计了一种新的多层结构,在超表面结构中引入几何相位和传播相位,可以有效地调控电磁波。当DSM的费米能级(

摘要

摘要 HTML全文

HTML全文 PDF 5570KB

PDF 5570KB